Grundakkord der Benediktsregel

Christi Liebe nichts vorziehen

Die Benediktsregel ist tief in der Tauffrömmigkeit der frühen westlichen Kirche verwurzelt. Sie ist ganz durchprägt vom Bezug zu Christus als dem erhöhten göttlichen Herrn, wie ihn das Credo bekennt: Wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Benedikt schöpft sowohl aus diesen Quellen der Tradition wie aus seiner eigenen Erfahrung mit sich selbst und den Menschen, die sich ihm anvertraut haben. So hat er die menschliche wie die göttliche Dimension des Daseins im Blick.

Die Benediktsregel ist tief in der Tauffrömmigkeit der frühen westlichen Kirche verwurzelt. Sie ist ganz durchprägt vom Bezug zu Christus als dem erhöhten göttlichen Herrn, wie ihn das Credo bekennt: Wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Benedikt schöpft sowohl aus diesen Quellen der Tradition wie aus seiner eigenen Erfahrung mit sich selbst und den Menschen, die sich ihm anvertraut haben. So hat er die menschliche wie die göttliche Dimension des Daseins im Blick.

Die zentrale Ausrichtung des Christen auf Christus wird von Cyprian in seinen Büchern an Quirinus prägnant in die Worte gefasst: „Der Liebe Christi nichts vorziehen“ (3, 18). Diese Aufforderung wurzelt in dem radikalen Wort Jesu: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig“ (Mt 10, 37). Benedikt greift im Regelkapitel über die Werkzeuge der geistlichen Kunst (RB 4, 21) auf die Formulierung Cyprians zurück. Wie in der frühen Kirche üblich steht an dieser Stelle der Christustitel, nicht der Name Jesus. Letzterer kommt in der Benediktsregel nicht vor. Christus ist zwar von einem Titel – der Gesalbte – auch mehr und mehr zu einem Eigennamen geworden. Im Gegensatz zu Jesus richtet die Bezeichnung Christus den Blick nicht auf die menschliche, sondern auf die göttliche Natur Jesu Christi. Es ist kein geringerer als Gott selbst, der sich in Jesus Christus zu uns in Beziehung setzt. Die Regel will anleiten, sich antwortend zu diesem Christus in Beziehung zu setzen und diese Beziehung zu Christus immer mehr zu vertiefen.

Im Einklang mit der frühchristlichen Tradition konzentriert sich Benedikt ganz auf den Bezug zu Christus. Die Begriffe Herr oder Gott meinen in seiner Regel immer Christus. Ein solcher Gebrauch der Worte ist bereits im Neuen Testament grundgelegt. Das Johannesevangelium bringt es im Bekenntnis des Thomas gegenüber dem Auferstandenen prägnant zu Ausdruck. Thomas erkennt an den Wundmalen, dass es wirklich Jesus ist, der ihm begegnet, und bekennt: „Mein Herr, und mein Gott“ (Joh 20, 27f). Christus wird in der frühchristlichen Tradition auch als Vater bezeichnet, was uns eher fremd geworden ist (vgl. RB 2, 2f). Wenn Jesus sagt „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt“ (Joh 15, 9), setzt er sich zu uns in die gleiche Beziehung, in der er gegenüber dem Vater steht. Wir können Jesus Christus auch wie einen liebenden Vater im Himmel ansehen.

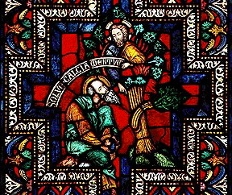

Wenn wir heute von Gott sprechen, denken wir dabei eher an den Vater, den Jesus uns verkündet hat. Gott ist ein Begriff und kein Name. Bereits im frühen Judentum wurde der Name, den Gott selbst offenbart hat, aus Ehrfurcht nicht mehr ausgesprochen, sondern durch den Titel Herr ersetzt. Damit kann das Gefühl für die Nähe verloren gehen, die Gott uns gerade in seinem Namen JAHWE – Ich bin da für euch – anbietet. In der Menschwerdung des Gottessohnes wird uns diese Nähe wieder verdeutlicht. Gott ist mehr als ein Begriff oder ein Name. Er hat ein Antlitz, das er uns zuwendet. Die mittelalterliche Kunst stellt diese Verbindung zwischen dem Gottesnamen und Christus auch bildlich dar. Sie zeigt im brennenden Dornbusch das Antlitz Christi.

Wenn wir heute von Gott sprechen, denken wir dabei eher an den Vater, den Jesus uns verkündet hat. Gott ist ein Begriff und kein Name. Bereits im frühen Judentum wurde der Name, den Gott selbst offenbart hat, aus Ehrfurcht nicht mehr ausgesprochen, sondern durch den Titel Herr ersetzt. Damit kann das Gefühl für die Nähe verloren gehen, die Gott uns gerade in seinem Namen JAHWE – Ich bin da für euch – anbietet. In der Menschwerdung des Gottessohnes wird uns diese Nähe wieder verdeutlicht. Gott ist mehr als ein Begriff oder ein Name. Er hat ein Antlitz, das er uns zuwendet. Die mittelalterliche Kunst stellt diese Verbindung zwischen dem Gottesnamen und Christus auch bildlich dar. Sie zeigt im brennenden Dornbusch das Antlitz Christi.

Christus ist die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch. In ihm ist die Beziehung zwischen beiden Bereichen ein für alle mal gestiftet. In der Taufe werden wir ausdrücklich in diese Beziehung hineingenommen. Wir können uns ihr zwar auch nach der Taufe wieder verweigern. Wir können sie aber nicht zerstören. Wenn wir zurück kehren wollen, werden wir nicht noch einmal getauft, sondern es wird uns Vergebung zugesprochen.

Für die klösterliche Gemeinschaft, die Benedikt im Blick hat, präzisiert er die Form, Christi Liebe nichts vorzuziehen: „Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden“ (RB 43, 3). Aus dem Zusammenhang im Text wird deutlich, dass Benedikt die gemeinsam gefeierte klösterliche Liturgie meint. Dabei ist Gottesdienst - opus Dei - bei Benedikt als Werk Christi zu verstehen. In der Feier der Liturgie erfährt sich die klösterliche Gemeinschaft hineingenommen in das Erlösungswerk Christi.

Benedikt sieht für die Gottesdienste jeweils einen Hymnus das Ambrosius vor (RB 9, 4 u.w.). Diese Hymnen sind Christuslieder. Er erwähnt eigens das Gebet des Herrn (RB 13, 12 u.a.) und das „Kyrie eleison“ – Christusanrufungen (RB 17, 4 u.a.). Neben diesen ausdrücklich auf Christus bezogenen Elementen besteht der klösterliche Gottesdienst vor allem aus Psalmen und Schriftlesungen. Ausgehend vom Prolog des Johannesevangeliums sieht die frühe Kirche es so, dass uns in jedem Wort der Heiligen Schrift Christus selbst begegnet. Er ist das Wort Gottes an uns. Deshalb erschließt sich uns die Schrift nur als ein unteilbares Ganzes.

Beim Zeichen zum Gottesdienst sollen die Mönche sofort alles aus der Hand legen, das sie gerade beschäftigt (RB 43, 1). Sie geben mehrmals am Tag ausdrücklich einem anderen Raum. Sie eröffnen Christus die Möglichkeit, sein Werk an ihnen zu tun, indem er ihnen vor allem als Gottes Wort an sie begegnet.

Benedikt weiß darum, dass es sich zunächst eng anfühlt, Christus in uns Raum zu geben (RB Prol 48). Wo ein anderer in uns Raum greifen will, meinen wir erst einmal keinen Platz für ihn zu haben. Menschliche Erfahrung lehrt, dass andere uns ganz in Beschlag nehmen können mit ihren Anforderungen an uns. Wir können negative Urteile anderer über uns so verinnerlichen, dass sie uns daran hindern, uns selbst zu entfalten. Das macht uns vorsichtig, den Aufforderungen eines anderen zu folgen oder seinem Wort in uns Raum zu geben.

Wer Christus Raum gibt, entdeckt, dass dieser in ihm neue Räume auftut. Er lässt ihn Möglichkeiten und Fähigkeiten entdecken, die sonst verschlossen blieben. Dies führt in eine größere Weite, nicht in die Enge. Wer im klösterlichen Leben voranschreitet, dem wird das Herz weit (RB Prol 49). Er sieht immer mehr davon ab, sich selbst darzustellen. Indem er Christus in sich Raum gibt, folgt er dessen Aufruf, sich selbst zu verleugnen, und entdeckt, dass er sich gerade darin selbst findet. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Christus, verliert die Möglichkeit, sich in die größere Weite der Liebe Christi führen zu lassen. Benedikt trägt den Gedanken des mehr in eine Aufforderung des Paulus an seine Gemeinde ein: „Keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen“ (RB 72, 7; Phil 2, 4). Damit erdet er die Forderung, Christus mehr zu lieben als sich selbst oder was einem selbst lieb ist. Der Umgang der Brüder miteinander ist die Werkstatt, in der sie ihr Handwerk ausüben, zu dem Christus sie berufen hat (RB 4, 78).

Wer Christi Liebe nichts vorzieht, in dem wächst auch die Fähigkeit, die Menschen zu lieben. Mit Christus greift eine belebende Liebe in ihm Raum. Und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes (ebd.).

Im Gegensatz zu anderen Mönchsregeln seiner Zeit greift Benedikt auf das Wort Christi zurück „Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25, 35). Er schärft den Mönchen ein: „Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus“ (RB 53, 1). Die Mönche sollen den Fremden so begegnen, dass darin die gleiche Weite erfahren wird, die die Begegnung mit Christus im Gottesdienst schenkt. Dies schließt ein, sich von Versuchen der Vereinnahmung abzugrenzen. Selbst solche Abgrenzung, ohne den anderen wegzustoßen, kann diesem Raum für eine bewusste oder unbewusste Christusbegegnung schaffen und dessen Herz weiten. Christi Liebe nichts vorzuziehen ist Anstoß zu heilsamer menschlicher Begegnung. Es steht nicht in Konkurrenz dazu.

Benedikt ordnet die menschlichen Bezüge in seiner Gemeinschaft so, dass diese dem Anspruch weitgehend gerecht werden kann, dem gemeinsamen Gottesdienst nichts vorzuziehen. Dies kann so nur im Kloster geschehen, das aus anderen Lebensbezügen herausgenommen ist. Schon wenn Brüder auf Reisen sind, gewährt Benedikt Ausnahmen. Sie sollen die Gebetszeiten feiern, so gut sie können (RB 50, 4). Um der Gäste willen darf das Schweigen gebrochen werden, das sonst zur Nacht geboten ist (RB 42, 10). Außerhalb des Klosters stehen jeweils die konkreten Lebensbezüge an erster Stelle. Dort gilt es das Werk Christi an sich zu erfahren und es dann auch selbst zu vollziehen. Diejenigen, die ihr christliches Leben in Anlehnung an das benediktinisch klösterliche Leben gestalten wollen, geben den Gebetszeiten einen hohen Stellenwert und feiern diese, so gut sie es unter den jeweiligen Umständen können. Auch wenn es teilweise in anderen Formen als im Kloster geschieht, bleibt der Anspruch, Christi Liebe nichts vorzuziehen, uneingeschränkt bestehen.

Oliver J. Kaftan OSB

2009-07-24

Diese Überlegungen sind angeregt durch Referate von Sr. Michaela Puzicha OSB bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Benediktineroblaten 2009. Vgl. dazu: Michaela Puzicha, Zur christozentrischen Grundlegung der Benediktsregel. Einige Aspekte. In: M. Bielawski/D. Hombergen (Hrsg.), Il monachesimo tra eredità e aperture. Atti del simposio «Testi e temi nella tradizione del monachesimo cristiano» per il 500 anniversario dell'Istituto monastico di Sant'Anselmo. Roma, 28 maggio - 10 giugno 2002 (Studia Anselmiana 140, Analecta monastica 8), Rom 2004, S. 701-720.

Bilder: Kölner Dom, Älteres Bibelfenster, der Auferstandene und der brennende Dornbusch

Pater Oliver · Mailen Sie mir